こんにちは、中学受験算数ナビゲーターの滝澤です。

秋になっていよいよ中学受験本番が近づいてきました。

受験生の皆さん、日々がんばっていることと思います。今回も前回に引き続き過去問演習についてお話していきたいと思います。

前回のおさらい

前回は、過去問演習の意義や手順などを主にお伝えしました。

簡単にまとめると、

- 過去問演習は受験へのモチベーションを高めるためにやる。

- 過去問演習で、時間配分や問題の取捨選択に慣れることが大切。

- 合格するか否かを予想するためにはやらない方がよい。

- 最低3年分、やりたければもっとやってOK。

- すべての問題を解きなおしする必要はない。

ということでした。

今回も引き続き過去問演習のお話を続けたいと思います。

もう何校か何年分かの過去問を解いてみた、という方もいらっしゃるでしょう。

そこで高得点(合格者平均点より高い得点)が取れればよいのですが、思うように得点が取れなかったという方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、今回は、中学受験指導歴35年の私が、過去問演習で思うような点数が取れなかったらどうするのか?についてお話していきたいと思います。

目標点の決め方を知ろう!

まずは、目標点の決め方が大切です。

やみくもにできるだけ高い得点を目指したり、根拠なく80点にしても意味がありません。

4科目を総合して合格に必要な得点を考える必要があります。

多くの学校では、下のような入試データが公開されています。

過去問集に載っている場合もありますし、学校のホームページに記載されていることもあります。

| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 合計 | |

| 配点 | 100 | 100 | 75 | 75 | 350 |

| 合格者平均点 | 67 | 75 | 59 | 50 | 251 |

| 受験者平均点 | 57 | 63 | 54 | 43 | 217 |

| 合格最低点 | 239 |

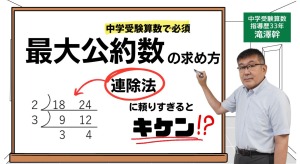

このようなデータの場合、たとえば算数の目標点は何点に設定すればよいのでしょうか。

目標点は自分の「得意不得意」によって変える

これは、それぞれの生徒によって異なります。

算数が得意な生徒なら合格者平均点、算数が苦手で国理社でカバーできるならギリギリ受験者平均点でも合格できます。

国語と理科と社会が合格者平均点で、算数が受験者平均点ならば、「67+63+59+50=239点」でギリギリ合格最低点に届きますね。

このように、目標点は、受験者平均点と合格者平均点の間で4科目の合計で考えて、細かく設定した方ががんばりやすくなります。何よりも高すぎる目標点を立てないことが大切です。

受験者平均点にも届かなかった場合どうするの?

とは言っても受験者平均点はクリアしたいですよね。

もし受験者平均点に届かなかった場合はどう考えればよいでしょう。3つの考え方をお伝えしたいと思います。

①自力で解きなおしをして、受験者平均に届けばOKとしましょう!

凡ミスやちょっとした勘違いで得点を失っていることもあります。

凡ミスが治らないと不安になる保護者の方も多いですが、解き方を全然理解していないよりもかなりマシです。

凡ミスについては過去にいろいろと記事を上げていますので、そちらもぜひご覧ください。

②途中式や考え方を必ず書くようにしましょう!

いくつかの学校では、解答欄が式や考え方は書かずに答だけを書くという形式になっています。

しかも、過去問集では余白が少なく、式や考え方を書くことができません。

このような場合、高得点を取れるのであれば良いですが、そうでない場合は、ノートに途中式や考え方を書くことをお勧めします。

得点が取れないのであれば地道な努力はしましょう。

実際の入試問題では問題用紙に十分に余白があることがほとんどですから、実際に途中式や考え方を書くことで見直しにも役立ちますし、何よりミスが減ります。

また、紙などではなく、ノートに書くようにすると、あとで見直すときにも便利です。

③2周目で目標点を超えればOK!

過去問は目標点が取れるまで2周も3周もするものです。

2周目や3周目も、1周目と同じようにすべての問題を時間を計って取り組んでください。1周目のときの解きなおしでわかったふりをせず、しっかり理解したのであれば、2周目に目標点を取ることも不可能ではありません。

ここでも式や考え方をしっかり書くようにしましょう。

答自体は覚えてしまっていることもあるので、正しい解き方で正解を出せるようにしましょう。その上で、2周目、3周目で目標点を超えればそれでOKです。

私の教え子でも、1周目で100点満点のテストで10点も取れなかったという生徒が実際に合格している例はいくらでもあります。

入試データがない学校の場合

合格者平均点や受験者平均点を公表していない学校もあります。その場合はおおむね70%~75%を目標にしておけばよいと思いますが、学校によって異なりますので詳しい先生の指示に従う方がよいと思われます。

具体的な得点作戦 後半の大問のそれぞれ最後の小問は回避してよい

例えば、次のような構成の入試問題があったとします。(標準的な入試問題の構成です)

- 大問1 計算問題 2問

- 大問2 一行問題 6問

- 大問3 小問3問

- 大問4 小問3問

- 大問5 小問3問

配点は大問1が5点×2問、他が6点×15問の計100点です。

このテストで70点を取ろうとすると、5問間違えられるわけです。

大問2の一行問題6問のうち1問ミスするとして、大問3~大問5で4問間違えられますね。それぞれの大問の最後の小問は回避してよいことになりますよね。

難しい問題を考える時間があるなら、正解できたと思った問題の見直しをする方が大切です。

解けるはずの問題を時間をかけてしっかり正解することが大切なのです。

逆に言うと、正解しなければいけない問題のうち、実は解き方があいまいな問題があったら、そこは面倒くさがらずにしっかり心から納得できるまで質問すべきです。わかったふりをしないことが大切です。

あきらめないこと

たとえ、過去問演習で10年分やって全部目標点に達しなくても、本番で合格最低点を取れば合格できます。

本当に合格したい、本当にこの問題を正解したい、その気持ちが折れなければチャンスはまだまだあります。算数の得点力が最も伸びるのは入試直前の1月です。これは間違いありません。

今から決してわかったふりをせず、謙虚に地道に無駄なく積み重ねていけば間に合います。

正解するべき問題をしっかり取捨選択して集中して勉強していきましょう。最後までがんばりましょう。

(文責:滝澤幹)

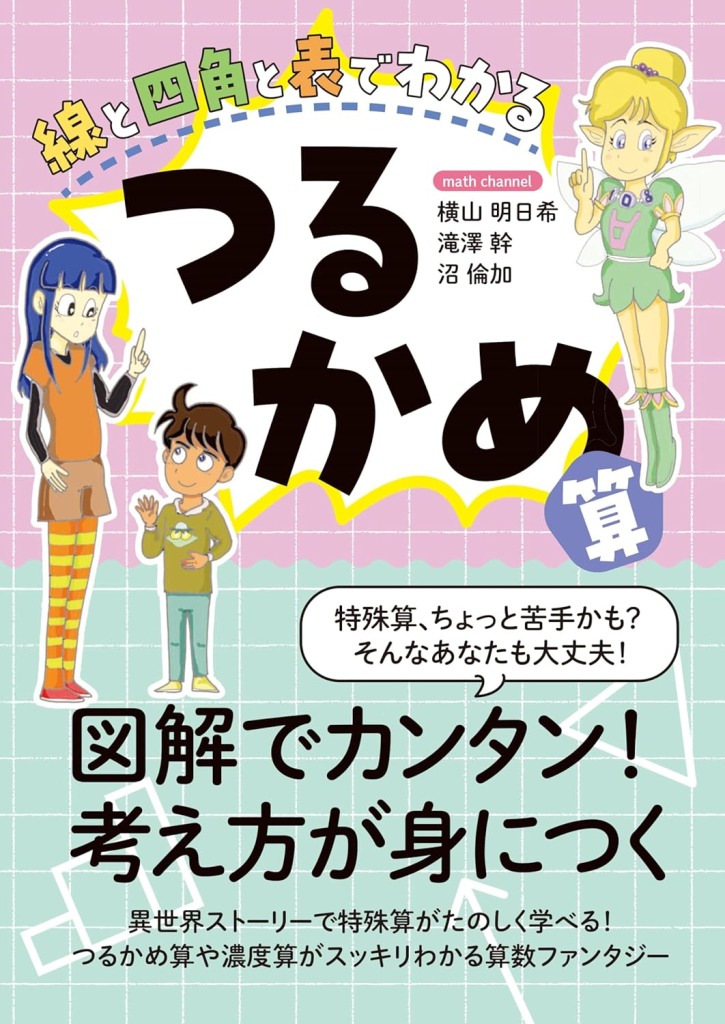

『線と四角と表でわかる つるかめ算』(日東書院本社)発売中!

「つるかめ算」「和差算」「濃度算」「旅人算」などの特殊算を図解で解説している本『線と四角と表でわかる つるかめ算』(日東書院本社)が発売中です!

著者プロフィール

タッキー先生(滝澤 幹 たきざわ かん)

中学受験算数ナビゲーター

御三家筑駒中学受験専門塾にて指導歴30年。「算数の楽しさは正解だけではない」「すべての小学生に算数の難問を解く楽しさを知ってほしい」と思い、math channnelに参加。算数表現力ゼミを主催。共著書に『親子で楽しむ!中学受験算数』(平凡社刊)がある。