math channelにてコンテンツ開発を担当している「算数のお兄さん」ことよしだしんや(通称:しんやくん)です。

算数ゲームクリエーターとしても活動していて、九九カードゲーム「kukupon!(くくぽん)」を考案しました。九九の導入からマスターまで、遊びながら学べる教材です。

お子さまが新一年生になる親御さんにとって特に大変な「入学準備」と言えば、怒涛の「名前記入」ではないでしょうか!

文房具や体操着など挙げだしたらキリがないですが、やはり最後のラスボス的な存在なのが、

「算数セット」。

最近では教室で貸し出す学校も増えてきているのでご存じない方も多いですが、

低学年の授業で使うブロックやおはじきなど、可愛いお道具箱が特徴の「アレ」です。

豆粒サイズの名前シールをおはじき一つひとつに至るまで貼り付けていく、まさに地獄の作業ですよね。

そんな算数セットですが、実はこの私、「算数セットマニア」なのです!

形状やデザイン、そして教材会社さんの知恵がたくさん詰まったアイテムに魅せられて以来、いろんな会社と年代の算数セットを収集しています。

そこで「算数セットの魅力を伝えたい!」と思いまして、まずは今回、数あるアイテムの中から「数え棒(かぞえぼう)」に注目して紹介します。

「数え棒(かぞえぼう)」って何?

数え棒とはその名の通り、数(かず)を数えるための棒です。物の個数を数字で表すときに必要な「位取り(くらいどり)」を学習するために使います。「一の位(くらい)」や「十の位」といった用語を思い出す方も多いでしょう。一番シンプルな数え棒は下の写真のタイプです。

例えば、目の前に何本かの棒がバラバラに置いてあったとしましょう。これらの本数について数字で表すことを考えます。

まずは10本ごとに1束にして括ります。2束できるので、まずは十の位の数が「2」と分かります。次に残りの本数を数えると4本なので、一の位の数が「4」となり、全部で「24(本)」と書けます。棒を使って考えることで、「束ねる」という子どもの自然な発想を生かして位取りの学習ができるわけですね。

いろんなバリエーションがあります!

普通の棒タイプ

断面は正方形や正六角形のものが多いです。丸ではない断面を採用することにより、机から転がり落ちにくくしています。鉛筆と同じ利点ですね!

フォークタイプ

現在ではこの形状が一番多く流通しています。

ところでこの両端の突起、何のためについていると思いますか?

実はこれ、立体の学習をするための突起なのです!

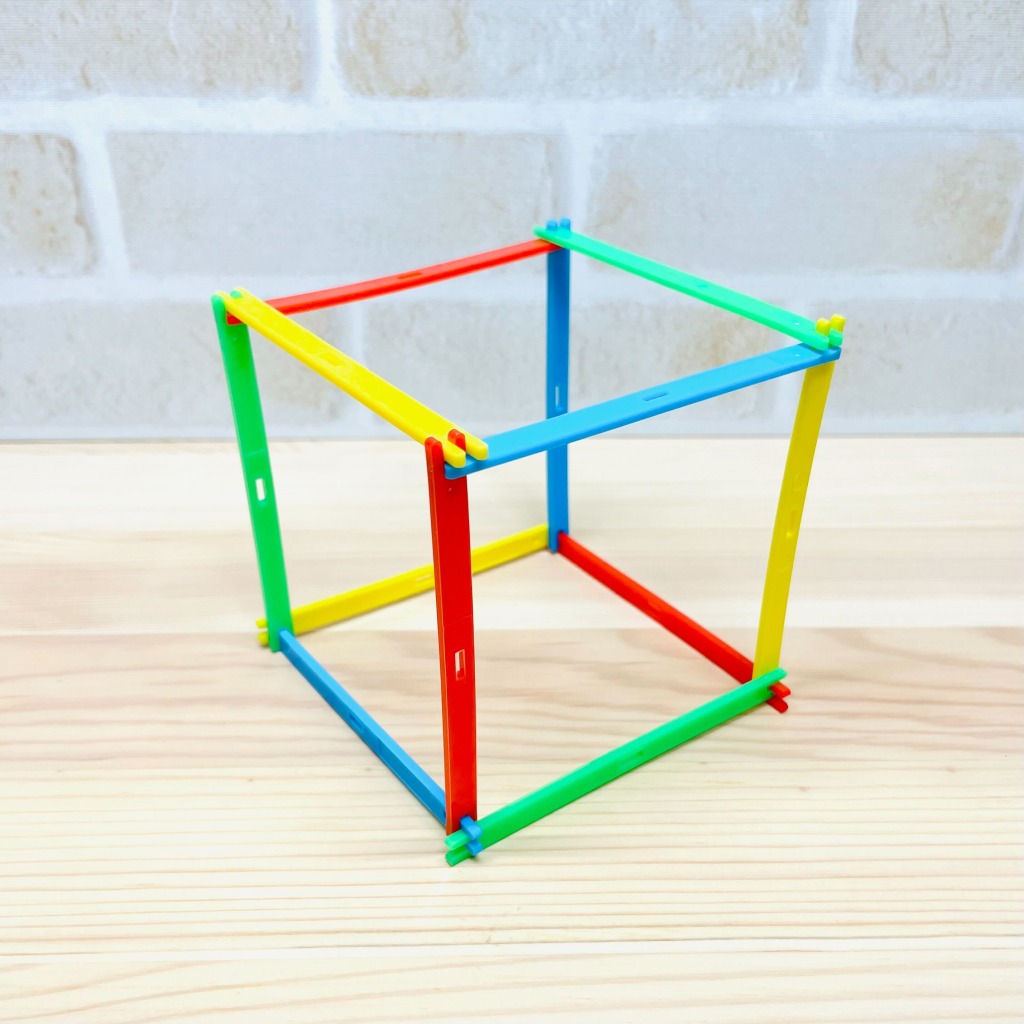

こんな感じで突起同士をかみ合わせて、立体づくりをすることができます。

自分が小学生のときに持っていたのはこの形状のものでしたが、数え棒自体を授業で使う機会がなかったので、当時は割と本気で「和菓子を食べる用のフォーク」だと思っていました(笑)。「なぜ算数セットのなかに食器があるのだろう?」という疑問から時が経ち、大人になって教材会社さんのHPを見て謎が解けたときには思わず声を出して驚いてしまいました。

まだ立体づくり教材として使ったことのない方は、ぜひ試してみてください!

ストロータイプ

一昔前の算数セットに入っていたタイプで、中がストローのように空洞になっています。

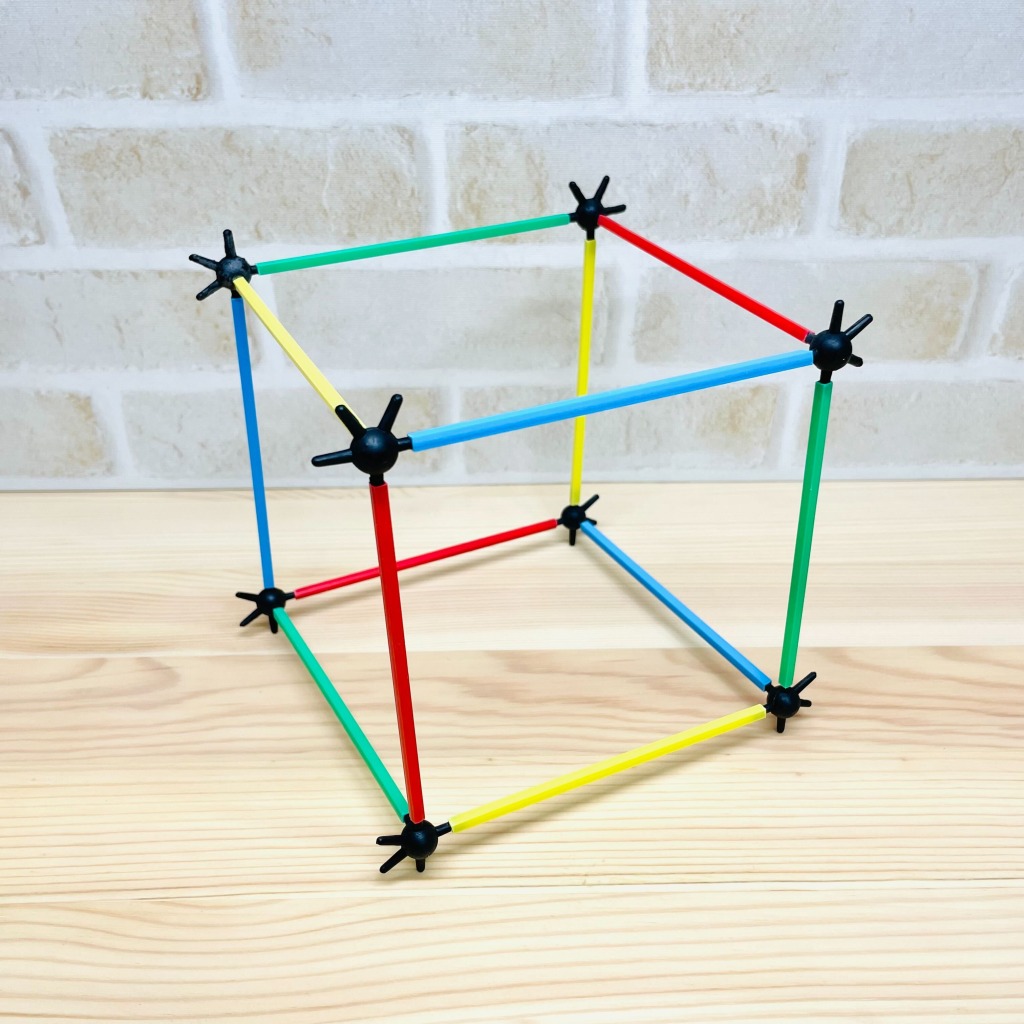

また、棒と一緒に「モール」または「突起のついているゴムボール」が付属しています。

ボールの突起を数え棒に差し込むことで、これもまた立体教材としても使うことができます。

数え棒を立体教材にも使えるようにする、ただそれだけのために手の込んだ形のゴムボールを開発してしまうとは、教材会社さんの執念を感じますね!(痺れます!)

最近ではこんなものも!

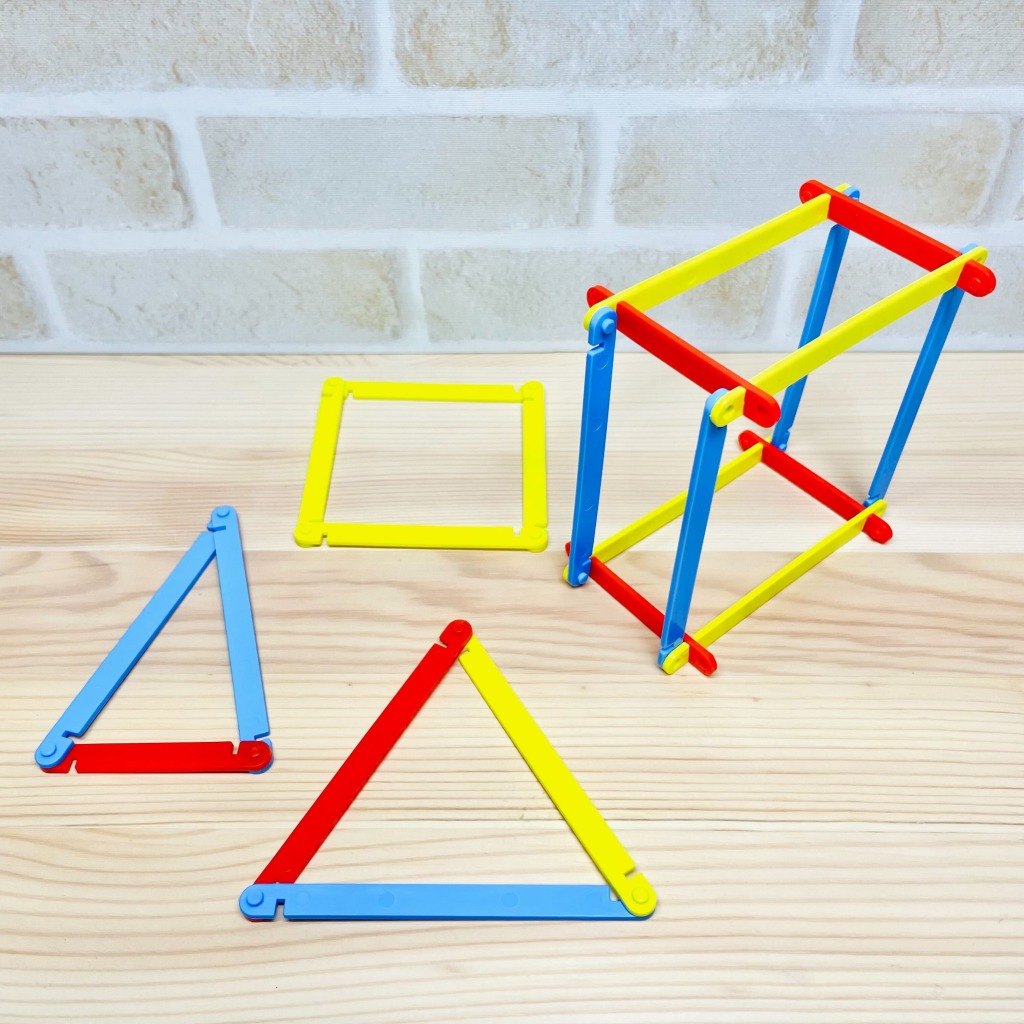

平面の形作りもできるタイプ

最近では、数え棒としての機能はもちろん、立体だけでなく「平面」での形作り学習にも使えるタイプが開発されています!

両端にある丸い「突起」で棒同士を平面的につなぐことができます。三角形や四角形について「辺の長さ」に注目する単元で主に使います。また、突起を使うことで10の束を紐なしで作れる、そして両端のフック同士を組むことで立体を作ることもできる、といった一石三鳥の教材ですね!

以上4つのタイプを紹介してきましたが、これからも進化は続きそうで楽しみです!

(番外編)数え棒を収納するケース

数え棒を収納するケースにも工夫が……

なんとフタが「100mL(1dL)ます」になっているのです!

この至れり尽くせり感がたまらないですね!(脱帽です。)

最後に

算数セットの魅力~数え棒編~はいかがだったでしょうか。

なるべく少ない物品数で、より多くの単元に対応できるよう奮闘する教材会社さんの姿が垣間見えたと思います。

もっと細かく見ていくと、子どもが使いやすいように、そしてケガをさせないようにする工夫などまだまだ話題は尽きません!

算数セットはあくまで学習のための補助ツールですが、あえてその「モノ」自体に焦点を当てることで面白い世界が見えてくる、と知っていただければ幸いです。

次回は「おはじき編」を予定しています! お楽しみに!

(文責:よしだしんや)

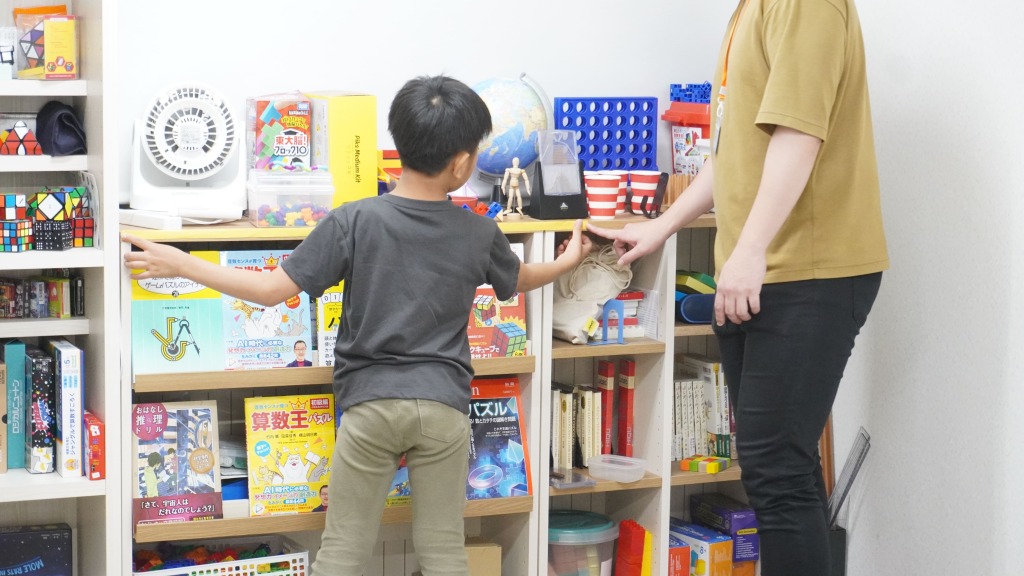

算数ゲームで遊べる「キッズ算数教室」開講中

math channelの教室では、このような算数ゲームなど、実際の「もの」を使って体験的に算数を学べる「キッズ算数教室」を開講しています。

詳細はこちらから↓

今すぐ申し込み可能な全講座

他にも、算数・数学の「面白さ」「楽しさ」に出会える様々な講座を用意しています。

今すぐにお申し込みいただける講座は、以下のリンク先よりご確認いただけます。

出張講座のご依頼も承ります

数学のお兄さん・横山明日希やmath channel編集長のぬまちゃん、算数のお兄さん・よしだしんや、中学受験算数ナビゲーター・滝澤幹、数学博識王みうら、算数ナゾトキのずーさんなど、算数・数学を楽しさを伝える伝道師であるmath channelメンバーによる出張講座を開催しませんか?

全国どこでも出前講座の開催が可能です。

また、オンラインでも開催できます。

まずはお気軽にご相談ください。

詳しくは下記リンク先をご覧ください!

著者プロフィール 算数のお兄さん よしだしんや

よしだしんや(吉田真也)

算数のお兄さん/ 算数ゲームクリエイター

大学在学中から「算数のお兄さん」として活動を開始。math channelには立ち上げの段階から参画し、現在に至るまで主にコンテンツ開発を担当している。中高数学の教員免許保持。ゲームや工作と絡めた教材開発を得意とし、「算数ゲームクリエーター」の肩書も持つ。九九カードゲーム「kukupon!(くくぽん)」の考案者。マガジンでは、親子一緒に算数で「やさしい時間」を過ごせる遊びや話題をお届けします。

■算数のお兄さん・よしだしんやが執筆に携わったmath channelマガジンの本

ビジネスや生活から、エンタメや入試問題まで、中学生から読める、身近で、おもしろくて、役に立つ、数学の話をまとめた一冊です。

「算数・数学は面白いもの・楽しいもの」と思ってもらいたいという思いから、math channelマガジン編集部メンバーがアイデアを出し合いながら書きました。

ぜひ、お手にとってご覧ください!