算数・数学を学習していくなかで「算数パズル」という言葉を耳にしたことは一度はあると思います。

この記事では「算数パズル」について、どういう分類のものがあるかや、算数パズルを通してどんな力が身につくのか、そしておススメの算数パズルの学習法について紹介しています。

算数パズルとは?

算数パズルとは「算数の発想を活用し、試行錯誤や論理的な解法で答えを導く問題」というものです。

と、一言でまとめてみましたが、この言葉だけに含まれないもっと広い意味の算数パズルも存在します。

どんなものが算数パズルに該当するか具体的な例を挙げてみるともう少しわかりやすいかもしれません。

算数パズルに当てはまる具体的な例として、

- タテ、ヨコ、ナナメに並ぶ数の和が等しくなるように数を並べていく計算パズル「魔方陣(まほうじん)」

- 同じ形のピースを並べてどんな形が作れるかを調べつくす図形パズル

- 一筆書きでたどり着けるかや物事の順番などを判定する論理パズル

などが挙げられます。算数の知識ももちろん必要なことは多いですが、どちらかといえば色々試すことや工夫によって解くことができるのが算数パズルといってよいでしょう。

小さいお子様から大人まで楽しめるというのも、1つの特徴かもしれません。

数学パズルの歴史と算数パズル

では、算数パズルはどのように誕生したのでしょうか。

細かいところは断定することは難しいですが、算数パズルよりも古くから親しまれている言葉に「数学パズル」というものがあります。ここではその数学パズルを掘り下げてみましょう。

その歴史を見ると、なんと紀元前にさかのぼることもできます。数学の発祥とともに、数学パズルは存在していたともいえるのです。

たとえば先ほど紹介した魔方陣は、今から2千年ほど前には存在していたという記録もあります。

ただ、数学パズルという名前で親しまれていたというわけでもなく、また、通常の数学と数学パズルを切り離して考えられていたというわけでもありませんでした。

そういったなかで時代とともに「数学パズル」というものの輪郭がはっきりとしていきます。

日本で数学パズルという言葉が広まるきっかけになったのは1938年に藤村幸太郎氏(1903-1983)が『最新数学パヅル』という本を作り、そこから広まっていったとされています。

この数学パズルのなかに「算数パズル」といえるものも含まれており、この時代から算数パズル的なものは同時に広まっていましたが、言葉としてより一般的に「算数パズル」という言葉が使われるようになったのは、20世紀の終わりごろ、書籍をはじめとした教材として算数パズルという言葉が多く誕生したころといえます。

算数パズルでどんな力が身につく?

算数パズルによってどんな力が身につくか、わかりやすい数値で表すことは難しいです。これは他の教育手法も同様で、算数パズルに限った話ではないのでここでは省略します。

ここでは定性的な内容を中心に、これまで算数パズルを使って学んできた子どもや大人がどんな変化、反応をしたかの事例なども含めて、3つにまとめていきます。

①とにかく試す、間違えてもあきらめない力が身につく

算数パズルの最大の特徴の1つは、「1+2=?」のような計算問題とは異なり、何本も線を引いたり仮に数字や形を置いてうまく条件にあてはまるかを考えたりして解く、試しながら解いていく問題が多くあることです。

私たちmath channelが運営するオンライン講座「算数パズル教室」を受講された方からの声としても、以下のようなものがあります。

・はじめのころは間違えると嫌になって取り組むことをあきらめていましたが、めげずに取り組むようになりました

・塾での算数テストでもとりあえず書いてみよう、という姿勢が多く見られるようになりました

・難しい問題に対しても抵抗感なく向き合えるようになりました

一筋縄では解けない問題とうまく向き合うことで、やらずにあきらめる、ということも減り、どんどん問題と向き合うようになるというのは算数パズルと沢山向き合うことで身につくとても大切な力といえます。

②論理的な考え方、全体を捉える力、そして算数に必要な力全般が身につく

算数パズルを通して、算数において大切な力が身につきます。論理的思考や全体を俯瞰して見る力は算数パズルだからこそ特に身につく力ともいえますが、いわゆる普通の算数でもイメージしやすい「計算力」や「図形の処理能力」も身についていきます。

先ほども例にあげた「1+2=?」という問題に近しい算数パズルの問題の例として、「〇+△=5、〇と△に入る数は?」のような問題があります。

この問題を解くうえで何回も計算を行う必要があるので、もしかしたら普通の計算問題を解くよりも計算練習の回数を多く積むこともできるかもしれません。

実際の声として、

・計算過程や図を書くことを飛ばす癖があったのですが、まずは書き込んで1つ1つ考えていく力が身につきました

・計算に対して苦手意識を持っていましたが、数字を見ると「〇〇という数は〇+△だね」みたいな発言をする機会も出てきました

・複雑な図形問題でも「この問題、算数パズル教室で似た問題を解いたことある」と抵抗感なく解けていました

など頂いています。

楽しく取り組める算数パズルという題材だからこそ、無理なく算数の力が身につくのかもしれません。

③算数の楽しさを色々な視点から体感できる

最後に忘れてはいけない身につくことは、「算数って楽しい」と思える実感、そして算数を楽しもうという姿勢です。

通常の算数の授業でも楽しさを体感できることはありますが、算数パズルは本当に様々な題材、切り口の問題があります。こんな楽しさがあるんだ、こんな楽しみ方があるんだ、という実感が持てることは算数パズルの大切な要素です。

・算数パズルが楽しいようで、授業が終わったあとも1人でもくもくと解けなかった問題とも向き合っていました

・自分で問題を作ったり、クラスで算数係を作って算数の問題を披露するなど、主体的に算数に関わる様子が見られるようになりました

・解けなかったことも含めて、算数と向き合うことが好きになったようです

まだまだ書ききれないこともありますが、算数パズルの価値は多岐にわたることが伝わってきましたでしょうか。

おススメの算数パズルとの向き合い方

最後に、色々と紹介してきた算数パズルとどう向き合うことができるのか、ここでは3つの方法について紹介します。

書籍で算数パズルを解く

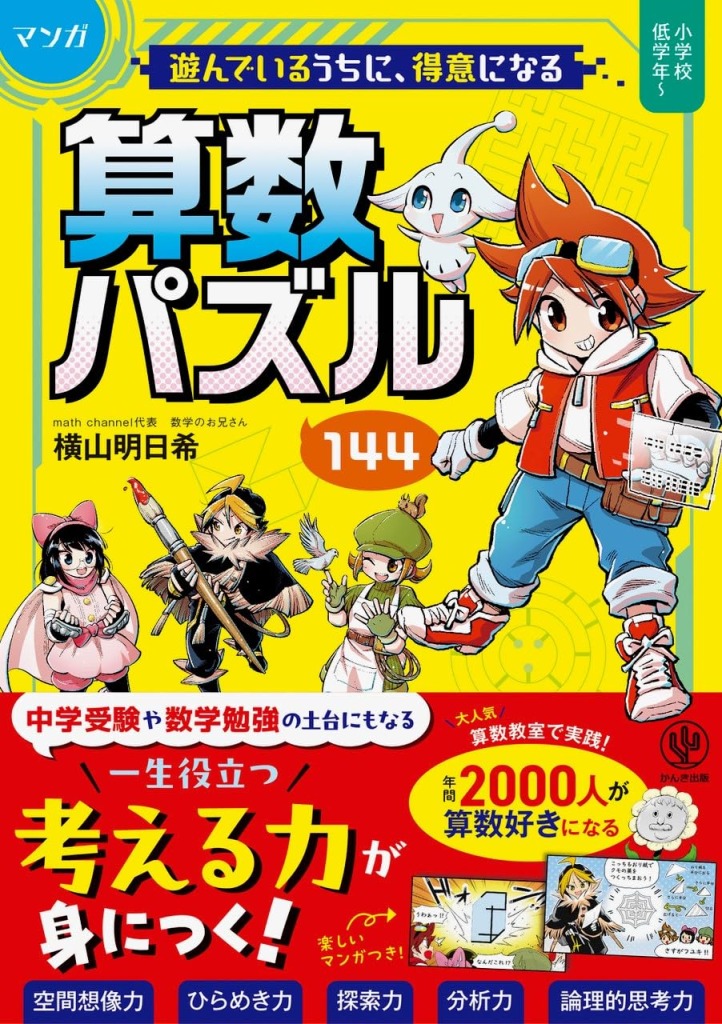

私たちmath channelでも算数パズルに関する書籍を作っています!

この本は、マンガを取り入れながらより楽しく算数パズルが解けるように設計した、子ども達が自分の力で算数パズルと向き合えることを目指して作った本です。

『マンガ 遊んでいるうちに得意になる 算数パズル144』(かんき出版)

ストーリーをパラパラと読みながら、解いてみたい問題から順に解いてもらうのもOK、親子で一緒に取り組んでもOK! 子どもたちが前向きに取り組める環境を作って頂きながら、算数パズルを解いてみて下さい。

習い事で算数パズルと向き合う

math channelでは、オンラインで毎週通える習い事「算数パズル教室」を開講しています。1年生から6年生まで全学年が参加できる講座になっています。

一緒に伴走してくれる先生がいることで、自分ではなかなか取り組めないお子様も楽しく算数パズルに取り組むことができるはずです。

書籍では自分のペースで、授業では先生と一緒に解くという複数のシチュエーションで算数パズルと向き合うこともとても効果的です。

親子で出題しあう

日常の生活のなかに算数パズルを取り入れていく、という発想をしていくこともできます。そうなると、たとえば親子の会話のなかに算数パズルを取り入れることもできます。

親から子どもに出題するだけでなく、子供から親に出題する、という状況を作っていくのも算数パズルを楽しむ1つの方法ともいえます。

YouTube動画でも算数パズルを紹介!

ここまで解説した内容は、YouTube動画でも紹介しています。

よろしければこちらもぜひご覧ください。