三角形にまつわる「共点性」は、重心・垂心・内心・外心といった「心」だけに限られたものではありません。これら以外にも「三本の線が一点で交わる」という性質をもつ、興味深い点がいくつか存在します。それらの点も、チェバの定理やその応用によって、なぜ交わるのかを説明することができます。

今回は、【その1】、【その2】で紹介した以外の代表的な共点の例として、「ジュルゴンヌ点」と「ナゲル点」を紹介します。

「ジュルゴンヌ点」と「ナゲル点」はいずれも数学者名に由来します。

ジュルゴンヌ点(Gergonne 点)

三角形 ABC に内接円を描くと、その円は各辺に1点ずつ接します。

それぞれの接点を次のように定めます:

- 辺 BC の接点 → D

- 辺 CA の接点 → E

- 辺 AB の接点 → F

このとき、頂点から接点に引いた3本の直線 AD、BE、CF は、1点で交わります。この共点を「ジュルゴンヌ点」と呼びます。

この交点性も、チェバの定理により示すことができます。

内接円の接点と頂点間の長さには以下のような性質があります:

- AF = AE

- BD = BF

- CE = CD

これより、

$$\frac{AF}{FB} \times \frac{BD}{DC} \times \frac{CE}{EA} = 1$$

となり、チェバの定理より、3直線 AD、BE、CF は1点で交わります。

ナゲル点(Nagel 点)

次に、ナゲル点は、三角形の各辺に接する「傍接円(外接接円)」を使って構成される共点です。

三角形 ABC において:

- 辺 BC に接する A傍接円の接点 →D

- 辺 CA に接する B傍接円の接点 →E

- 辺 AB に接する C傍接円の接点 →F

とします。

このとき、各頂点から対応する接点に引いた直線 AD、BE、CF は1点で交わります。この交点は「ナゲル点」と呼ばれます。

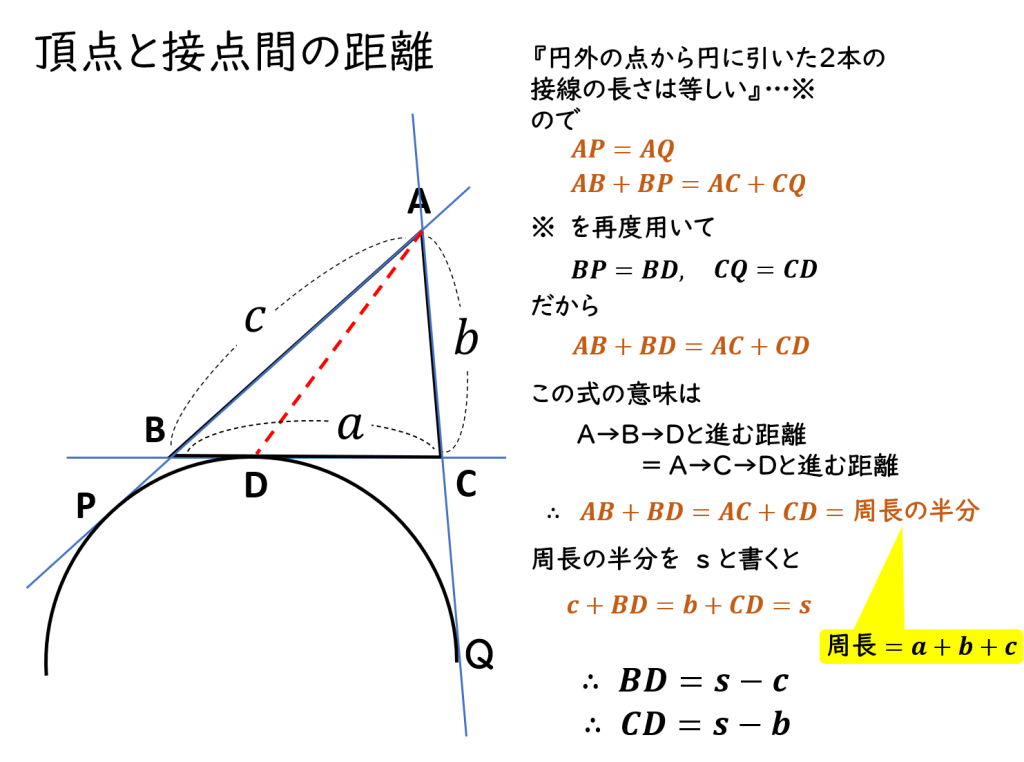

このことを証明するには準備として次の定理を用います。

定理

三角形の半周長 s=(a+b+c)/2 を用いると、頂点と各辺の接点間の距離は以下のように表されます:

- AF = s − b, FB = s − a

- BD = s − c, DC= s − b

- CE = s − a, EA = s – c

理由は下の図をご覧ください。

これにより、長さの比の積をとると

$$\frac{AF}{FB} \times \frac{BD}{DC} \times \frac{CE}{EA}= \frac{s – b}{s – a} \times \frac{s – c}{s – b} \times \frac{s – a}{s – c} = 1$$

したがって、チェバの定理により、AD、BE、CF は1点(ナゲル点)で交わることが示されます。

あとがき

数学には、時折「まさかそんなことが本当に成立するのか?」と驚かされる現象があります。

三角形の“心”に見られる「三本の線が一点で交わる」という不思議な性質も、その代表例の一つでしょう。

このシリーズでは、チェバの定理を用いて、重心・内心・外心・垂心といった三角形の“心”の共点性を示しました。

さらに、今回取り上げたジュルゴンヌ点やナゲル点など、比較的知られていない点も、美しい幾何学の構造に支えられた共点であることが明らかになりました。

すべてに共通していたのは、「3本の線がなぜか一点で交わる」という驚きと、それをしっかり裏付ける「チェバの定理」という強力な数学的ツールの存在です。

もしかしたら、読者のみなさんの中には、こうした共点を自分の手で発見してみたくなった方もいるかもしれません。

時間があれば、ぜひチャレンジして、自分の名前や好きな人物の名前でオリジナルな名称を付けてみてください。たとえば、今話題の大リーグ選手の名前を使って「大谷点」と呼ぶのも、親しみやすくて面白いかもしれませんね。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

(文責:みうら)

著者プロフィール 数学博識王みうら(三浦章)

みうら(三浦 章) math channelマガジン数学博識王

国立市在住。東京工業大学大学院修士課程を修了後、通信キャリヤで30年ほど通信サービスの研究実用化に従事。15年ほど前に、大学教員に転身。情報システム、数学、問題解決フレームワーク等を教えてきました。5年ほど前から地元公民館で月2回程度市民向け数学教室も開催しています。近頃は数学的背景のあるパズルに興味があり、その内容の発信にも関心があります。博士号(工学)、高校教員免許(数学)あり。

■数学博識王みうらが執筆に携わったmath channelマガジンの本

ビジネスや生活から、エンタメや入試問題まで、中学生から読める、身近で、おもしろくて、役に立つ、数学の話をまとめた一冊です。

「算数・数学は面白いもの・楽しいもの」と思ってもらいたいという思いから、math channelマガジン編集部メンバーがアイデアを出し合いながら書きました。

ぜひ、お手にとってご覧ください!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3d1e4e37.79d04d78.3d1e4e38.26670968/?me_id=1213310&item_id=21140231&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0055%2F9784305710055_1_107.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)