三角形には、見た目以上にたくさんの不思議が隠れています。

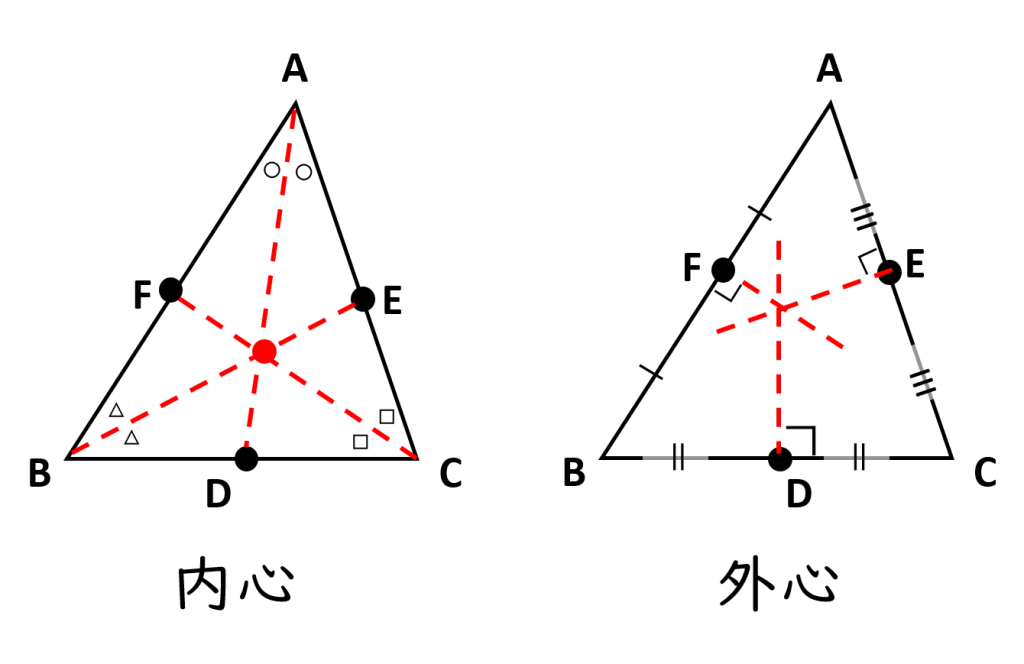

その中でも、三角形の特別な「心(しん)」と呼ばれる点──重心・垂心・内心・外心──には、みんなの興味をひく性質があります。

それは、「三角形の3つの頂点と辺の特別な点を結ぶ直線が、ぴったり1か所で交わる」という不思議な性質、つまり「共点性(きょうてんせい)」と呼ばれるものです。

この現象は単なる偶然ではなく、とても美しい「チェバの定理」を使うと、きちんと説明できます。

ただし、チェバの定理を使いこなすためには、三角形の基本的な性質(たとえば、三角形の相似の条件や、円の外側から引いた2本の接線の性質など)を少し知っていると理解がスムーズです。

でも心配いりません。これらの知識は中学生でも十分に学べる内容で、難しすぎるものではありません。

ちなみに、三角形には “傍心” というちょっと変わった「心」もありますが、これはチェバの定理の少し複雑なバージョン(外角を使う場合)に関係するため、今回のシリーズでは扱わないことにしました。気になる方は、ぜひ自分で調べてみてくださいね。

この連載の第1回では、まず「心」について軽く紹介し、その後にチェバの定理を解説します。

そして、最も基本である「重心」がなぜ共点になるのか、その秘密をわかりやすく紐解いていきます。

垂心・内心・外心については、次回以降に順を追って解説しますので、安心して読み進めてくださいね。

三角形の“心”とは

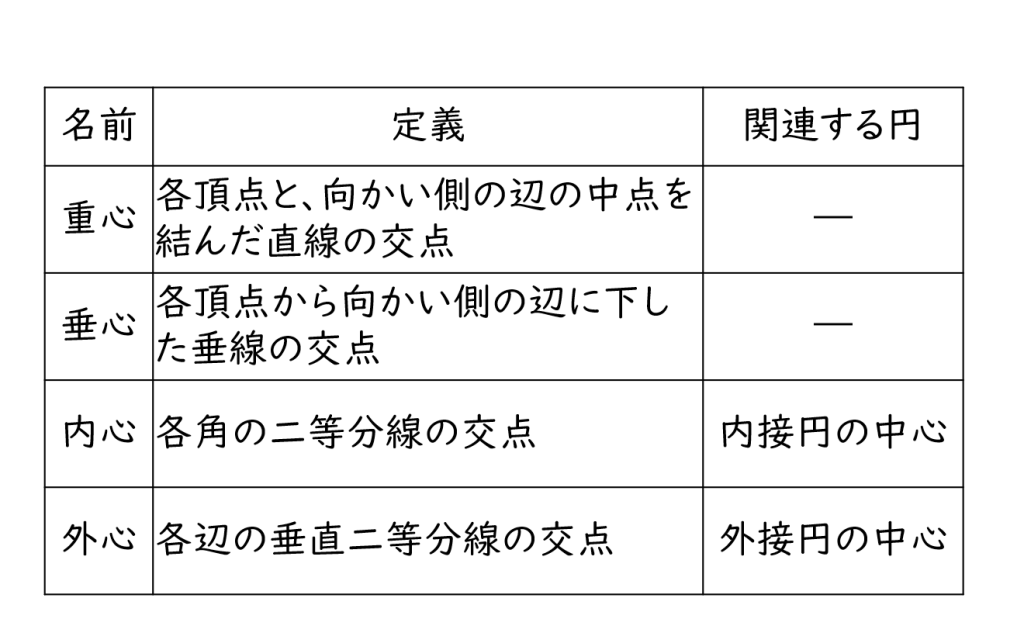

「重心・垂心・内心・外心」とは、下の表にまとめた三角形における特別な交点です。

いずれの心も3本の直線が1点で交わっています。不思議ですよね。

チェバの定理とは?

三角形の「3本の線が1点に交わる」という現象を説明する最大の武器が「チェバの定理」です。

この名前は、17世紀イタリアの数学者 ジョヴァンニ・チェバ(Giovanni Ceva, 1647–1734) に由来します。

ミラノ出身のチェバは、三角形の構造に深い関心を持ち、この共点性に関する定理を 1678年ごろ に発表しました。

彼は数学だけでなく、力学や水理学にも造詣が深い多才な人物で、幾何学を使って構造物の安定性を分析するなど、実践的な研究にも取り組んでいました。

このような応用的な視点が、「3本の線が1点で交わるための条件」という発想を導いたのかもしれません。

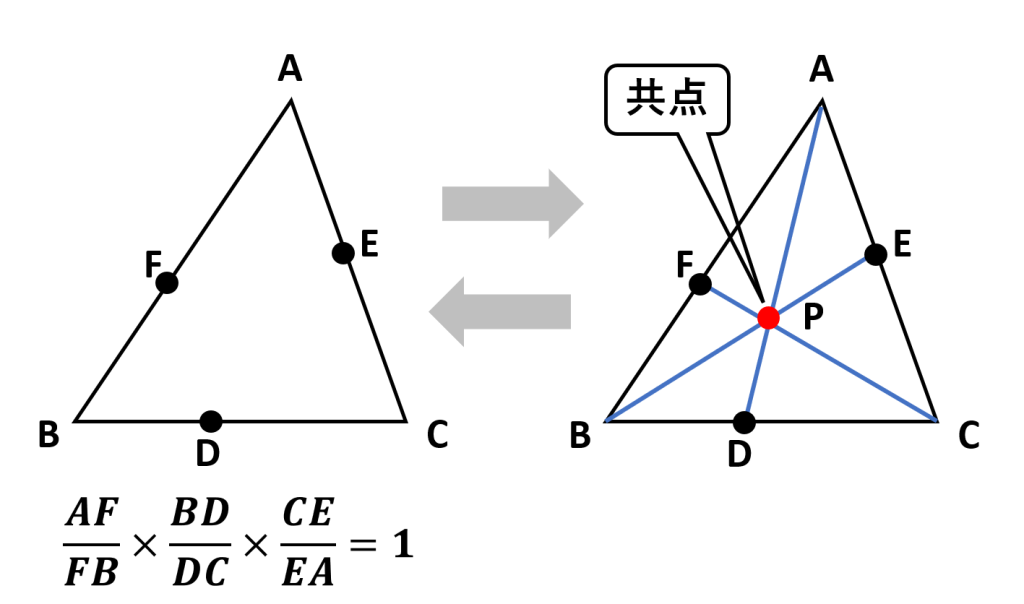

さて、そのチェバの定理とは、三角形において、頂点から対辺に引いた3本の線分が1点で交わるための条件を、「辺上の点と頂点間の長さの比の積」で示すものです。

定理

三角形ABCと1点Pがあるとき、AP, BP, CPがBC, CA, ABと交わる交点をD, E, Fとすれば、

$$\frac{AF}{FB} \times \frac{BD}{DC} \times \frac{CE}{EA} = 1 \quad \cdots\;※$$

が成り立つ。

定理の逆

三角形ABCの辺BC上に点Dを、辺CA上に点Eを、辺AB上に点Fをとる。

このとき、※が成り立つならば、3直線AD, BE, CFは1点で交わる。

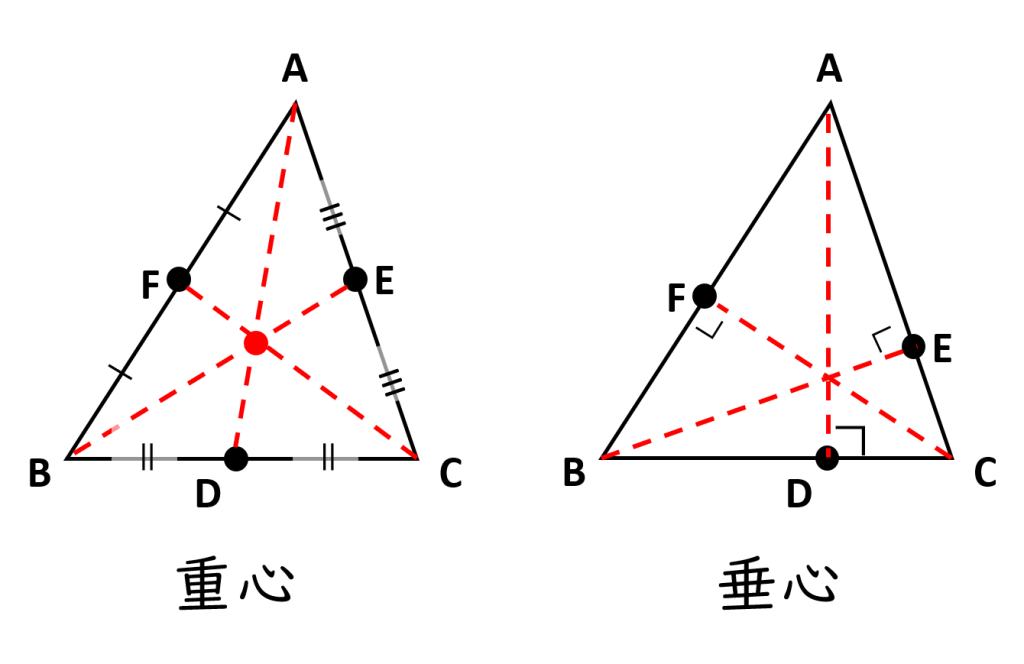

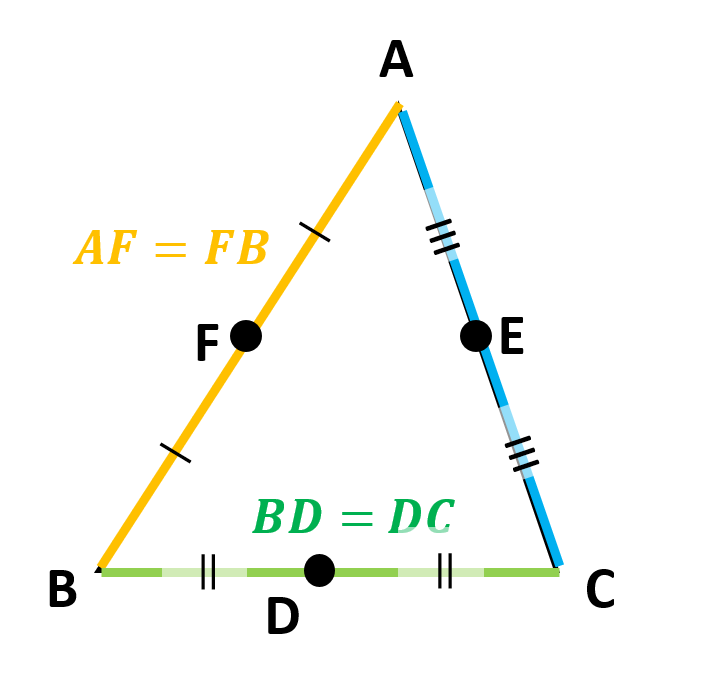

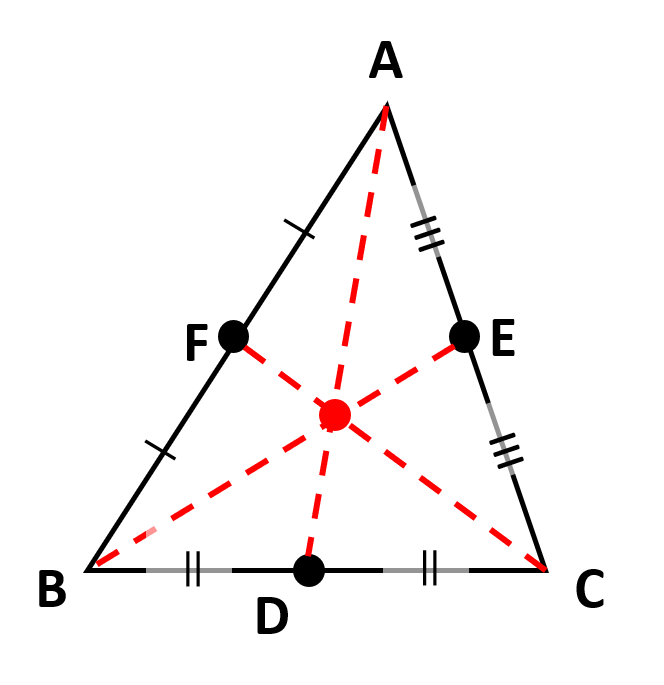

まずは「重心」から ― 最も基本の共点性

チェバの定理を使うと、「重心」の共点性を説明することができます。

三角形ABCにおいて、それぞれの辺の中点を以下のように定めます:

- 辺BCの中点 → D

- 辺CAの中点 → E

- 辺ABの中点 → F

このとき、BD = DC、CE = EA、AF = FB より

$$\frac{AF}{FB} \times \frac{BD}{DC} \times \frac{CE}{EA}= \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times\frac{1}{1} = 1$$

よって、3直線AD・BE・CFは1点で交わります。

これが「重心」と呼ばれる点です。重心は、三角形の内部で、「質量の中心」や「バランスのとれた点」としても知られています。

チェバの定理の中でも、比がすべて1になる最も基本的な例として、導入にぴったりの存在です。

その2へつづく

次回の「その2」では、垂心・内心・外心というやや複雑な共点について、それぞれの定義と構造を踏まえながら、チェバの定理を用いて解説します。お楽しみに。

(文責:みうら)

著者プロフィール 数学博識王みうら(三浦章)

みうら(三浦 章) math channelマガジン数学博識王

国立市在住。東京工業大学大学院修士課程を修了後、通信キャリヤで30年ほど通信サービスの研究実用化に従事。15年ほど前に、大学教員に転身。情報システム、数学、問題解決フレームワーク等を教えてきました。5年ほど前から地元公民館で月2回程度市民向け数学教室も開催しています。近頃は数学的背景のあるパズルに興味があり、その内容の発信にも関心があります。博士号(工学)、高校教員免許(数学)あり。

■数学博識王みうらが執筆に携わったmath channelマガジンの本

ビジネスや生活から、エンタメや入試問題まで、中学生から読める、身近で、おもしろくて、役に立つ、数学の話をまとめた一冊です。

「算数・数学は面白いもの・楽しいもの」と思ってもらいたいという思いから、math channelマガジン編集部メンバーがアイデアを出し合いながら書きました。

ぜひ、お手にとってご覧ください!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3d1e4e37.79d04d78.3d1e4e38.26670968/?me_id=1213310&item_id=21140231&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0055%2F9784305710055_1_107.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)