こんにちは、みうらです。

皆さん、「三平方の定理(またはピタゴラスの定理)」と聞くと、聞いたことがあるという方が多いのではないでしょうか。

今回ご紹介するのは、このピタゴラスの定理を使った、ちょっとした図形のパズルです。

ほとんど計算は不要です。基本となるいくつかの図を理解し、それを使えば解ける問題ばかりです。

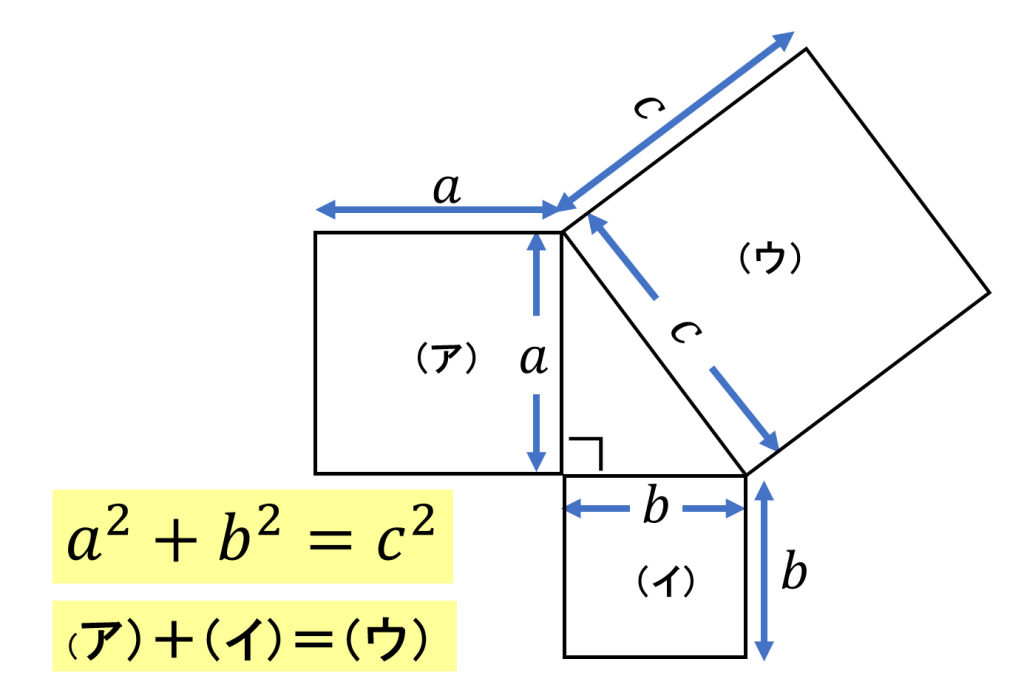

さて、三平方の定理で最もおなじみなのは、おそらく次の図でしょう。

直角三角形の3辺それぞれに正方形を描き、その面積の関係から「斜辺を1辺とする正方形の面積は、他の2辺をそれぞれ1辺とする正方形の面積の和に等しい」というものです。

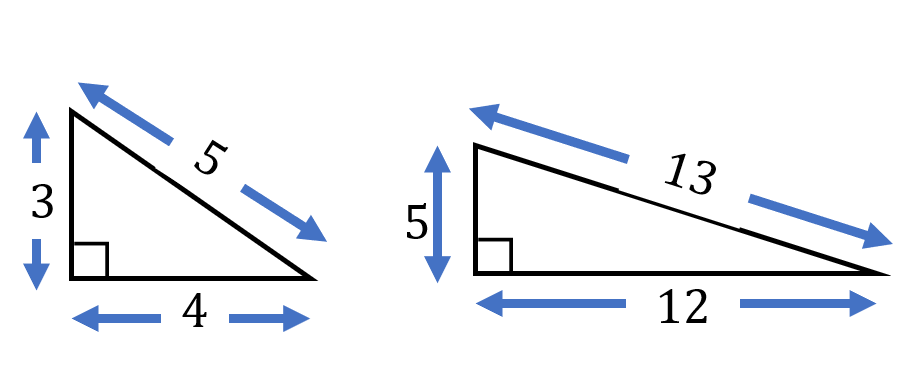

そして、具体的な長さとしては「3・4・5」の直角三角形が有名です。そのほかには、「5・12・13」もあります。

今回は特にこの図をよく覚えていてください。

直角三角形、どこに隠れているかな?

それでは、問題を出します。

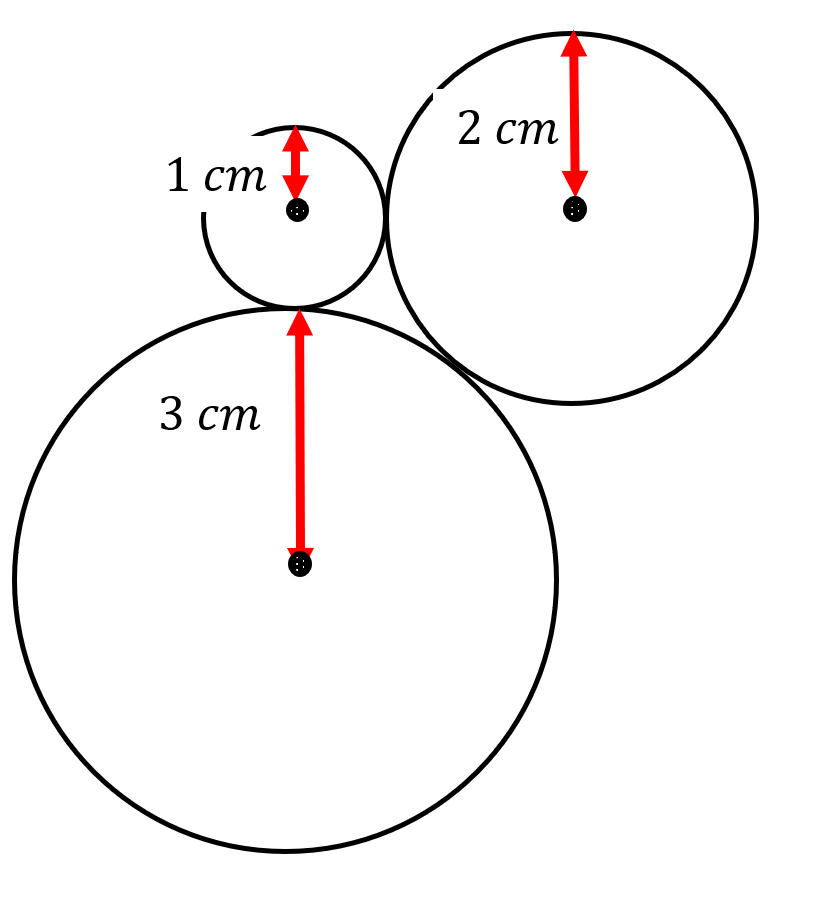

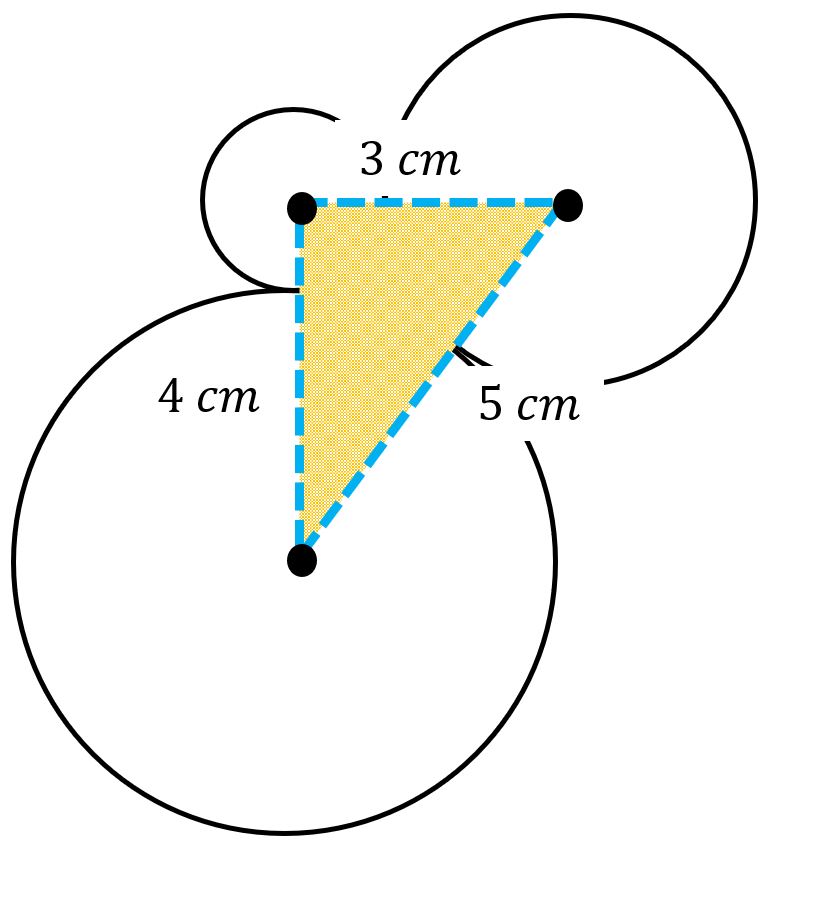

【問題1】 半径1 cm、2 cm、3 cmの円が互いに外接しています。3つの円の中心を結んでできる三角形の面積は何cm²ですか。

[解答1] 互いに外接しているため、円の中心間の距離はそれぞれの半径の和になります。

したがって、三角形の三辺の長さは以下の通りです:

- 半径1 cmと2 cmの円の中心間:1 + 2 = 3 cm

- 半径2 cmと3 cmの円の中心間:2 + 3 = 5 cm

- 半径1 cmと3 cmの円の中心間:1 + 3 = 4 cm

つまり、三辺は 3 cm、4 cm、5 cm の三角形。これは、図でお見せした直角三角形です。

ですから、面積は、$\frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6\,\mathrm{cm^2}$です。

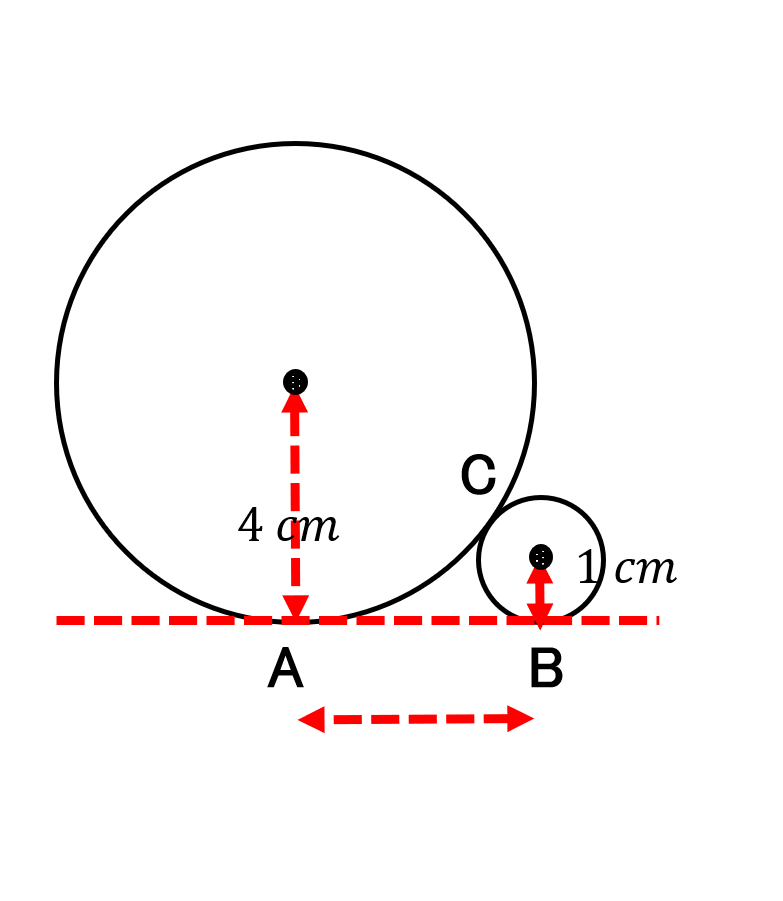

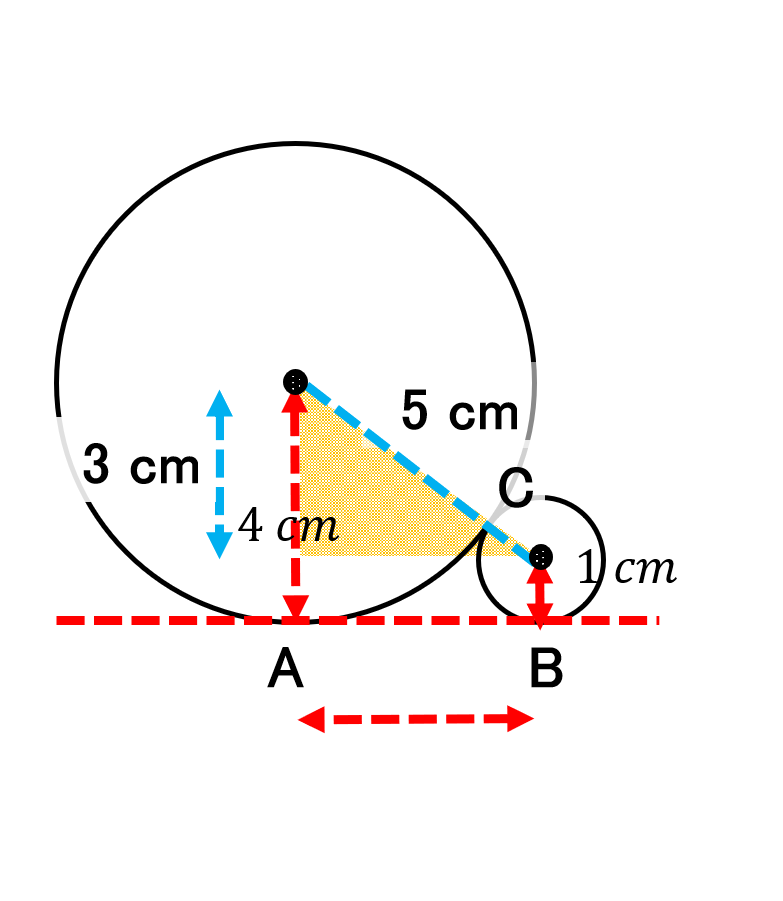

【問題2】 半径4 cmの大きな円と半径1 cmの小さな円が、点Cで外接しています。

それぞれの円は、点A・点Bで共通の接線Lに接しています。

このとき、点Aと点Bを結んだ線分ABの長さは何cmですか?

[解答2] 図のように円の中心同士を結ぶ線と、共通接線Lを利用して図を考えましょう。

- 大きな円の半径は4cm、小さな円の半径は1cmなので、中心同士を結ぶ線の長さは 4 + 1 = 5 cm。

- 両方の円の中心から接点A・Bに下ろした垂線の長さは、それぞれ 4 cm と 1 cm。

- これにより、直角三角形ができ、その三辺は 3 ㎝、4 ㎝、5 ㎝。

またしても、3辺が3 ㎝、4 ㎝、5 ㎝の三角形が浮かび上がってきました。答えは4 ㎝です。

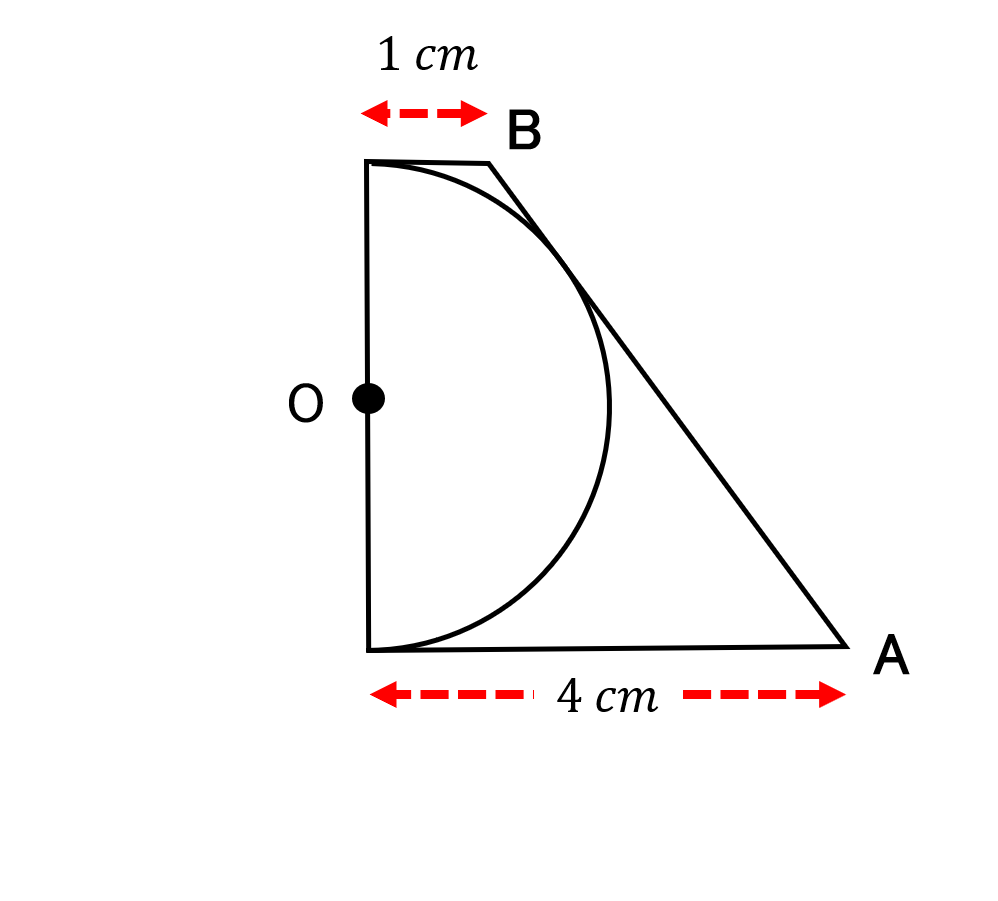

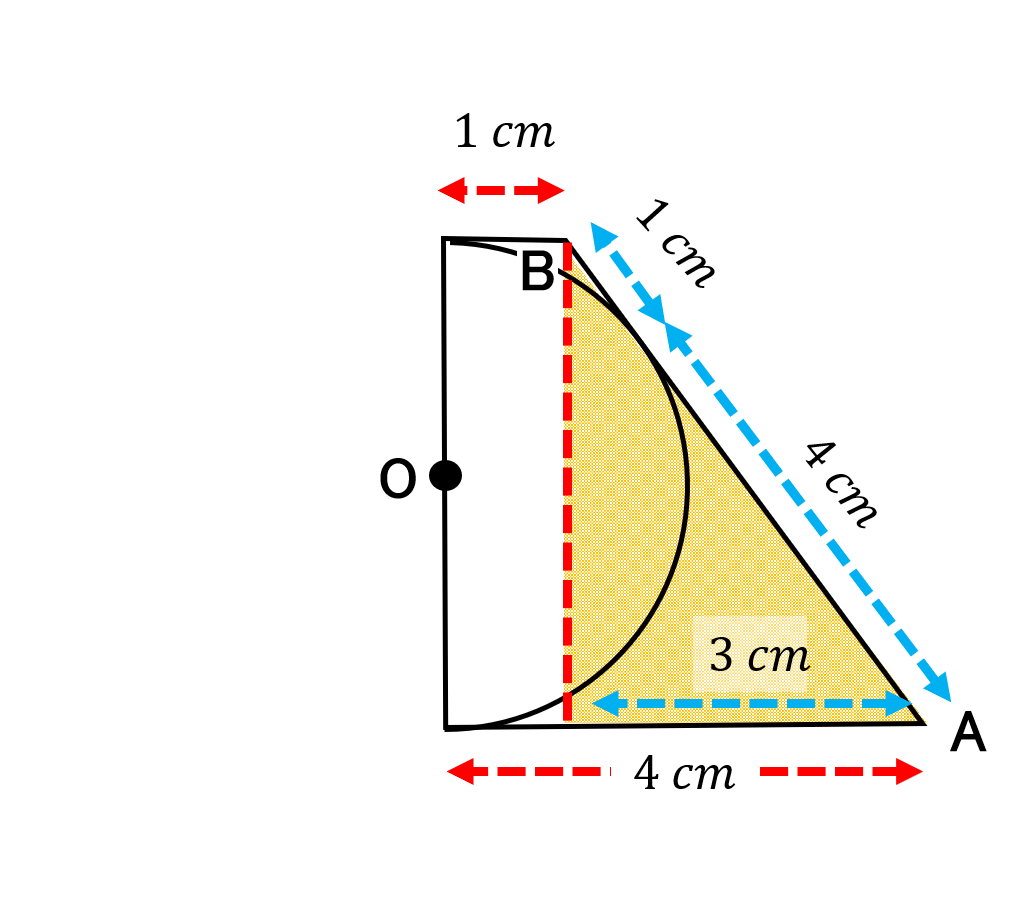

【問題3】 台形と半円が図のように接しています。円の直径は何 ㎝ ですか。

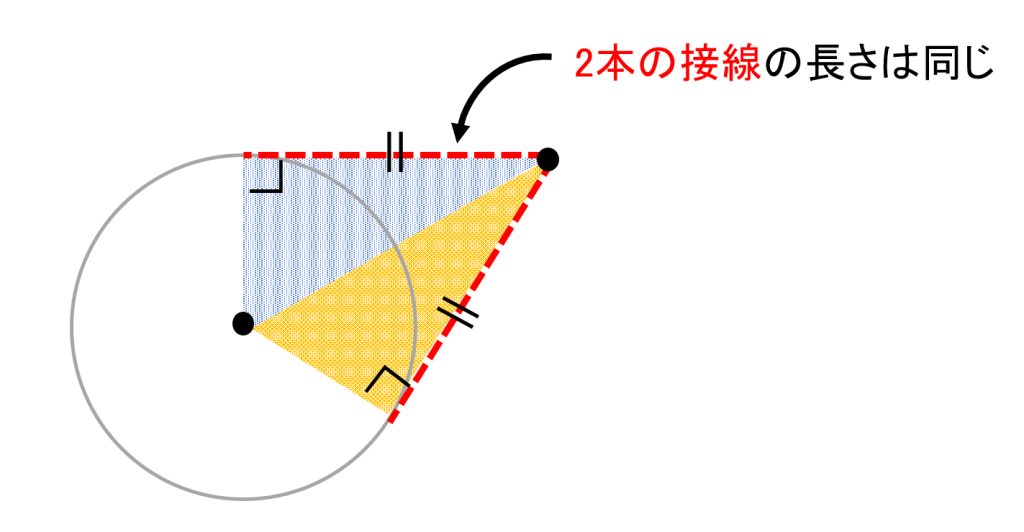

[解答3] 円の外にある1点から円に向かって接線を引くと、通常2本の接線を引くことができます。そして、この2本の接線の円の外の点から接点までの長さは、必ず等しくなります。

なぜそうなるのでしょうか?

それは、できあがる2つの三角形が合同になるからです。

具体的には、円の中心と接点を結ぶ線(半径)は接線と直角に交わるため、どちらの三角形も直角三角形になります。また、共通の辺(外の点から円の中心への線分)を持ち、半径の長さも等しいため、斜辺と他の1辺が等しい合同条件(直角三角形の合同条件)が成立するのです。

したがって、図の中に長さを書き加えると、これまた、三辺が3 ㎝、4 ㎝、5 ㎝の三角形が浮かび上がってきます。答えは4 ㎝です。

おわりに

いかがでしたか?

今回は、ほとんど計算をせずに楽しめる、三平方の定理に関する問題をご紹介しました。すべて「3・4・5」の比で直角三角形ができるという基本的な知識と、その三角形がどこに隠れているかに気づけば、すぐに解ける問題ばかりだったと思います。

お友達にパズルとして出すときには、「5・12・13」の三辺を使った直角三角形のパターンにすると、少し難易度が上がって盛り上がるかもしれません。

実は、三平方の定理の世界はとても奥深く、証明方法だけでも数百種類あるといわれています。

有名なピタゴラスをはじめ、アインシュタインやガウスといった数学者たちも、それぞれ独自の証明を残しています。

さらには、アメリカの第20代大統領ジェームズ・ガーフィールドまでもが、ユニークな方法でこの定理を証明したという逸話もあります。

三平方の定理は、面積の関係から説明できることも多く、それを応用した面白い問題もたくさん存在します。

次回は、そんな「面積」に注目した三平方の問題を取り上げる予定です。どうぞお楽しみに!

(文責:みうら)

著者プロフィール 数学博識王みうら(三浦章)

みうら(三浦 章) math channelマガジン数学博識王

国立市在住。東京工業大学大学院修士課程を修了後、通信キャリヤで30年ほど通信サービスの研究実用化に従事。15年ほど前に、大学教員に転身。情報システム、数学、問題解決フレームワーク等を教えてきました。5年ほど前から地元公民館で月2回程度市民向け数学教室も開催しています。近頃は数学的背景のあるパズルに興味があり、その内容の発信にも関心があります。博士号(工学)、高校教員免許(数学)あり。

■数学博識王みうらが執筆に携わったmath channelマガジンの本

ビジネスや生活から、エンタメや入試問題まで、中学生から読める、身近で、おもしろくて、役に立つ、数学の話をまとめた一冊です。

「算数・数学は面白いもの・楽しいもの」と思ってもらいたいという思いから、math channelマガジン編集部メンバーがアイデアを出し合いながら書きました。

ぜひ、お手にとってご覧ください!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3d1e4e37.79d04d78.3d1e4e38.26670968/?me_id=1213310&item_id=21140231&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0055%2F9784305710055_1_107.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)