中学受験算数ナビゲーターの滝澤です。

算数の点数を上げるためには、たくさん問題演習をして、パターンを覚えて発想力を豊かにして……。とはいうものの実際問題、算数の学力を上げることはなかなか難しいものがあります。算数だけを勉強するわけではありませんから、時間も余裕もありません。

しかし、実は学力を上げずに得点力をアップする方法があります。算数の能力を全く変えずに、100点満点のテストで15点くらい得点を上げることができるのです。

どんな方法かというと、凡ミスをしないことです。

以前にも凡ミスについて記事を書いたことがあります。その中では特に計算ミスについてどのようにミスを無くしていくとよいのかを書きました。

今回は凡ミスの中でも、計算ミス以外の特に重要な3点についてお話します。

それは

- 時間管理

- 問題文の読み方

- 見直し・検算

です。

1 時間管理

実はミスはゆっくり読んだり書いたりすれば、かなり減らすことができます。

なぜミスをしてしまうかというと多くの場合、「急ぎすぎているから」であることが多いのです。

急ぎすぎていると次のようなことが起こります。

- 問題文の重要な条件を読み飛ばす

- 流れるように字を書いてしまい、自分の字が読めなくなる

- くりあがり、くりさがりなどの単純な計算間違いを起こす

これらはすべてゆっくりやればかなり解消するのです。

しかし、「ゆっくりやるとテストでは間に合わないのではないか?」と思われるでしょう。

確かに度を越してノロノロと解いていてはテストでは間に合いません。しかし学校によっては比較的時間に余裕がある場合もあります。

試験時間内に解くべき問題を解き終わり、かつできる限りゆっくり読み書きをする適正スピードを身につけることが必要になるのです。

100点満点を目指す必要はないので、解くべき問題を選択する

ここでさらに大切なのが解くべき問題の選択です。

正答率が低い問題を時間をかけて考えていると、あっという間に時間がなくなってしまいます。考えるのにちょっと時間がかかりそうだなという場合には、いったん後回しにすることが大切です。

100点満点を目指す必要はありません。

解くべき問題を選択できるようになるために大切なのが、模擬試験です。模擬試験では、多くの場合各問題の正答率が発表されているはずです。20%未満の正答率の問題は解けなくてもほぼ合否に関係ありません。どのような問題が低い正答率なのかを見極める目を養うことが必要になります。

こうして試験時間内でもゆっくり問題に取り組めるように工夫するために、過去問演習はとても効果があります。過去問演習の目的は、点数を取ることではなく,自分の適正スピードを知ることと解くべき問題を選ぶ目を養うことにあります。

2 問題文の読み方

問題文を読みとばす、または勘違いをするというミスもよくあります。読み飛ばしたり勘違いすると、そうだと思い込んでしまうので、なかなか修正が難しいという特徴があります。

問題を読む際に特に重要なのは次の4点です。

- 問題文のはじめに書いてある数字、条件をていねいに確認する

- (1)の問題では絶対にミスをしない

- 問題文の最後の方にある「ただし」の直後にある具体的な条件に注意する

- 数字には必ず主語と単位があることを意識する

ひとつずつ解説していきます。

①問題文のはじめに書いてある数字,条件をていねいに確認する

問題のはじめには、まず前提となる条件が書いてあることが普通です。これを読まずに正解することはできません。

たとえば、場合の数の問題で最初に「4けたの数字の中で」とあるのに3けたの数字かと思って解いてしまう場合や、はじめに距離が書いてあるのに読んでいない、などということがよくあります。

はじめに書かれている条件は特に忘れやすいということを知っておくだけで、大切に読もうと思うことができます。

②(1)の問題では絶対にミスをしない

一行問題でもミスは避けたいのですが、特に大問形式で問題の中に(1)(2)(3)など小問がいくつかあるような形式の問題の場合は、注意が必要です。

多くの大問では(1)は正答率が高い問題として設定しており、さらに(1)の答を(2)や(3)のヒントとして利用する「誘導問題」が多く出題されます。

解き方がわかっていても(1)をミスしてしまうとそのあとの問題を正解することはできません。(1)を解くときは特に細心の注意が必要です。

③問題文の最後の方にある「ただし」の直後にある具体的な条件に注意する

多くの生徒が読みとばすことが多いのが、「ただし」から始まる条件です。

これは問題文の終わりの方にあることが多く、解き方がわかって問題が解けた気になってしまっていると、最後の方の条件を読みとばすのだと思います。

出題者がわざわざ「気をつけてくださいね」という意味で書いている「だたし」の3文字は、よく注意して読むことが必要です。

④数字には必ず主語と単位があることを意識する

A君とB君をそれぞれ求める問題のときに、A君とB君の答を逆にしてしまったり、比を答えるときに前後を逆にしてしまうミスは、求める数字の主語と単位をふだんから意識していないことからおこります。

3×5=15 と出して、その15が「Aが15km動いた」という意味であると常に意識していることが大切です。

3 見直し・検算

見直しをするというと、初めに解いたときと全く同じようにもう一度解く生徒がいます。こういう生徒はよく、最初は正しかったのに見直しをしたら間違ってしまったということが起こりがちです。

それはそうでしょう。試験の終わり間際に問題を解くと、どうしても急ぎますから、正解できる適正スピードを越えてしまいます。結果、凡ミスをしやすいのです。

見直しにとって大切なのは、見直しをするミスの種類を決めておくことと、試験時間の中で何分間を見直しに使うかを最初から計画しておくことです。

特に問題文の読み間違い、比や割合の関係を問う問題で答えを逆にしていないかどうかなどが特におすすめです。

計算ミスの見直しは一の位はチェックとしておくとよいでしょう。試験時間の中で何分見直しに使うかは人によって異なるとは思いますがおおむね7~8分は見直し時間として、計画しておくとよいでしょう。

凡ミスで志望校への夢が途絶えることがないよう!

今回は凡ミスについて意識すべきことを中心に書いてきました。

人間である以上ミスをすることはありますが、できれば本番の入試では自分の実力を100%発揮していただきたいものです。

全力を尽くして出た結果であればよいのですが、凡ミスで志望校への夢が途絶えたらこれほど悔しいことはありません。

少し意識を変えるだけで防げるミスもたくさんあります。いつから始めても、十分に間に合う対策です。

最後の1点まであきらめずに戦い抜いていただければと思います。

著者プロフィール

タッキー先生(滝澤 幹 たきざわ かん)

中学受験算数ナビゲーター

御三家筑駒中学受験専門塾にて指導歴30年。「算数の楽しさは正解だけではない」「すべての小学生に算数の難問を解く楽しさを知ってほしい」と思い、math channnelに参加。算数表現力ゼミを主催。共著書に『親子で楽しむ!中学受験算数』(平凡社刊)がある。

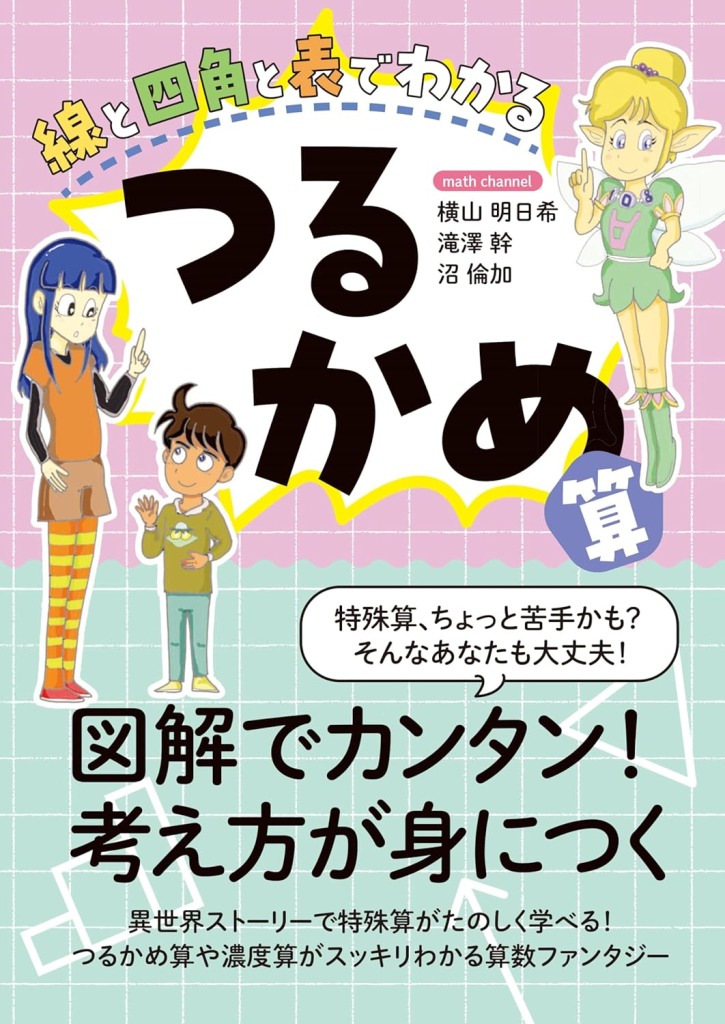

滝澤先生共著!『線と四角と表でわかる つるかめ算』(日東書院本社)発売中!

「つるかめ算」「和差算」「濃度算」「旅人算」などの特殊算を図解で解説している本『線と四角と表でわかる つるかめ算』(日東書院本社)が発売中です!

文責:滝澤幹