こんにちは。中学受験算数ナビゲーターの滝澤です。

夏休みも終わり、そろそろ6年生は入試に向けて総まとめを行っていく時期かと思われます。

ここでよく言われるのが、算数の問題の公式や解き方をしっかり覚えましょうということ。

定番の解き方を理解しましょう

特に中学受験算数では、「こういう問題ならこう解きましょう」ということが定番化している問題があり、問題を解くのに便利な方法がいくつかあります。

たとえば、和差算や分配算なら線分図を書いて解く。つるかめ算や平均算なら面積図を書いて解く。速さの問題なら状況図やダイヤグラムを書いて解く。などなど

定番の解き方では解きにくい問題も

たしかにその方法で簡単に解ける問題は多いのですが、すべてがそうではありません。

例えば入試頻出単元である食塩水(濃さ)の問題では、2種類の食塩水を混合するときに「てんびん図」という図を書いて解くことがあります。

例えばこんな問題です。

食塩水の基本的な問題とてんびん図

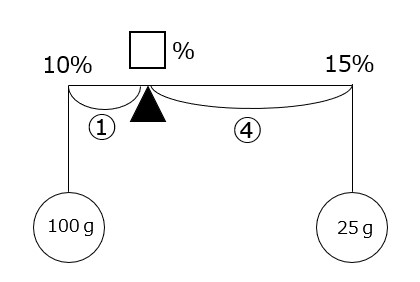

10%の食塩水100gと15%の食塩水25gを混ぜると何%の食塩水になりますか。

この問題では、10%と15%の食塩水を4;1の割合で混ぜるので、このような図をかいて解きます。てんびんのような形をしているので、てんびん図といいます。

求める濃さを□%とすると、□は10%と15%の間にあり、食塩水が多い方に濃さが近づきます。食塩水の量が4:1ですから、濃さは10と15を1:4に内分する点になります。

⑤=5%、①=1%となり、求める濃さは11%というわけです。

この解き方はしっかりマスターしておいた方がよいでしょう。しかし、食塩水を混ぜるといわれたら、てんびん図を書く方法しか解き方を知らないといった生徒が実は少なくありません。そのような生徒は次のような問題が解けなくなってしまいます。

てんびん図では解きづらい問題です/2023年豊島岡中学第2回

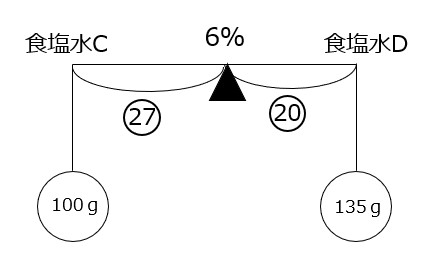

食塩水A、Bがたくさんあります。空の容器に食塩水Aを120g入れた後、20gだけ水を蒸発させたものを食塩水Cとします。空の容器に食塩水Bを180g入れた後、45gだけ水を蒸発させたものを食塩水Dとします。食塩水Cと食塩水Dをすべて混ぜたところ濃度が6%の食塩水になりました。このとき、次の各問いに答えなさい。

(1) 食塩水A120gと食塩水B180gをすべて混ぜてできる食塩水の濃度は何%ですか。

(以下(2)の問題もありますが、省略します)

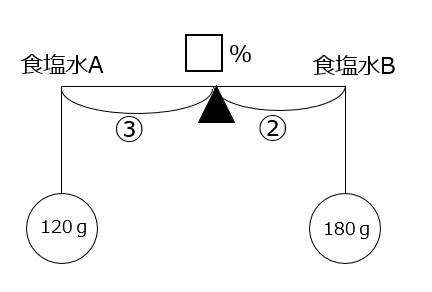

てんびん図を書いてみても解けない。

この問題では、食塩水の問題だからといって、次のようにてんびん図をかいてみても何も解決しません。

理解することは言い換えられること

どんな単元でも算数の問題を解くためには「問題文を言い換える力」が必要になります。もちろんこの問題でもこの基本に則って解いていくことが基本です。

「食塩水Aを120g入れた後、20gだけ水を蒸発させたものを食塩水Cとします」ということは、「食塩水C100gに水を20g加えると食塩水Aになります」ということですよね?

さらに、「食塩水Bを180g入れた後、水を45gだけ蒸発させたものを食塩水Dとします」とは、「食塩水D135gに水を45g入れると食塩水Bになります」ということです。

では(1)で問われている「食塩水A120gと食塩水B180gをすべて混ぜる」ということは、どういうことか?

これは、「食塩水C100gと水を20gと食塩水D135gと水を45gをすべて混ぜる」ことと同じなのです。

ここで食塩水C100gと食塩水D135gを混ぜると、濃さが6%で食塩水の量が235gの食塩水になります。この食塩水には235×0.06=14.1gの食塩が含まれています。ここに水を全部で65g混ぜるわけですから、食塩水の量は300gになり、ここに食塩水が14.1g含まれているので、濃さは14.1÷(300÷100)=4.7%ということになるわけです。

答 4.7%

食塩水の根本を理解しましょう

食塩水の問題では、難関校になればなるほどてんびん図や面積図では解きづらい問題でよく出題されます。便利な解き方ではなくて、食塩の量と食塩水の量をそれぞれ計算して濃さを求めるという一番基本的な考え方を使って解く問題が多く出題されるのです。

てんびん図などの便利な解き方を否定はしません。しかし1つの解き方だけをマスターしたからといってすべてがその方法で解けるとは限りません。根本的なことをしっかり理解しておかなければなりません。

濃さ(%)とは何か?

例えば%で表されている濃さとは何なのか、答えられますか?

濃さ=食塩÷食塩水と覚えている人もいるかもしれません。それも間違ってはいませんが、濃さとはじつは「食塩の量を食塩水の量でわったもの」という意味だけではありません。さきほどの解説でさらっと太字で式を書いて答えを求めましたが、その式をよく読むと濃さを求めるのに食塩÷食塩水という計算はしていませんでした。

濃さ(%)とはその食塩水100gに含まれている食塩の量(g)のことです。

さきほどの問題であれば300gの食塩水に14.1gの食塩が含まれているので、

100gの食塩水に含まれる食塩を求めるには、14.1gを300÷100=3でわればよいですよね。

答が正解かどうかも大切なことですが、解き方にもしっかりこだわりましょう。食塩水の問題についても、食塩÷食塩水=濃さ などと丸暗記せずしっかり理解しておくといいと思います。

入試対策は答えが正解であることに満足しないことが大切

入試が近づいた今だからこそ、あわてず基本に立ち返って問題演習をしていきましょう。

次回も入試頻出単元について説明していきます。お楽しみに。